ChatGPTを活用した新しいコミュニケーションのかたち

卒業論文の研究テーマについて教えてください

私の研究テーマは「高齢者の孤独感を緩和するためのChatGPTを活用したコミュニケーションシステムの開発」です。AIを使って会話相手をつくり、高齢者が孤独を感じることなく、気軽に会話を楽しめるシステムを目指しています。また、費用面でも手軽に利用できるよう、安価に提供できる仕組みを意識しています。

コミュニケーションシステムをつくろうと思ったきっかけは?

ゼミの指導教員である長尾光悦教授から「AIを活用して高齢者の孤独感を緩和する取り組みをしてみないか」と提案いただいたのがきっかけです。ChatGPTを使えば、個別対応が可能な会話型システムを実現できるのではないかと考えました。高齢者が自然に話せる相手をつくることが、社会的にも意義があると感じています。

会話の質が高い「ターン版」と会話のテンポが良い「リアルタイム版」

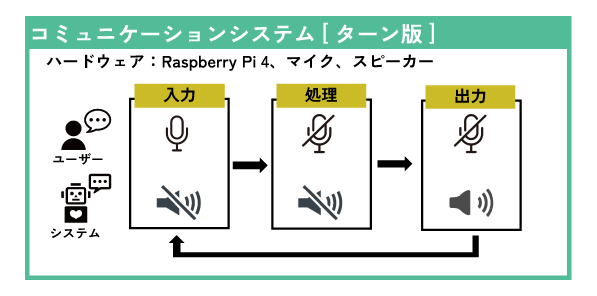

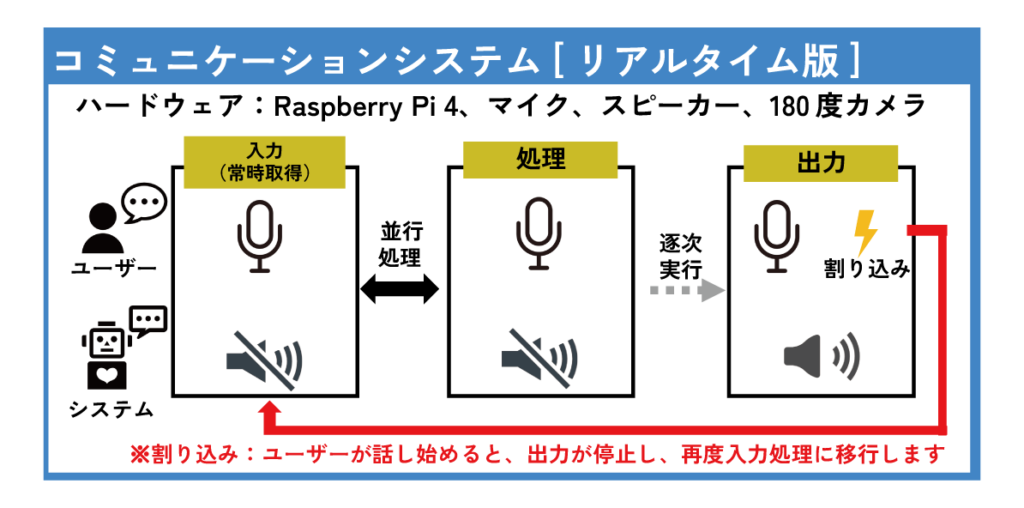

2つのシステムを開発しました。「ターン版」と「リアルタイム版」です。ターン版は、ユーザーが話し終えてからAIが応答する形式で、会話の正確さが特長です。一方、リアルタイム版は、発話中からAIが応答を準備する形式で、会話のテンポが非常にスムーズです。ただし、リアルタイム版ではノイズや誤認識が発生しやすいという課題もあります。

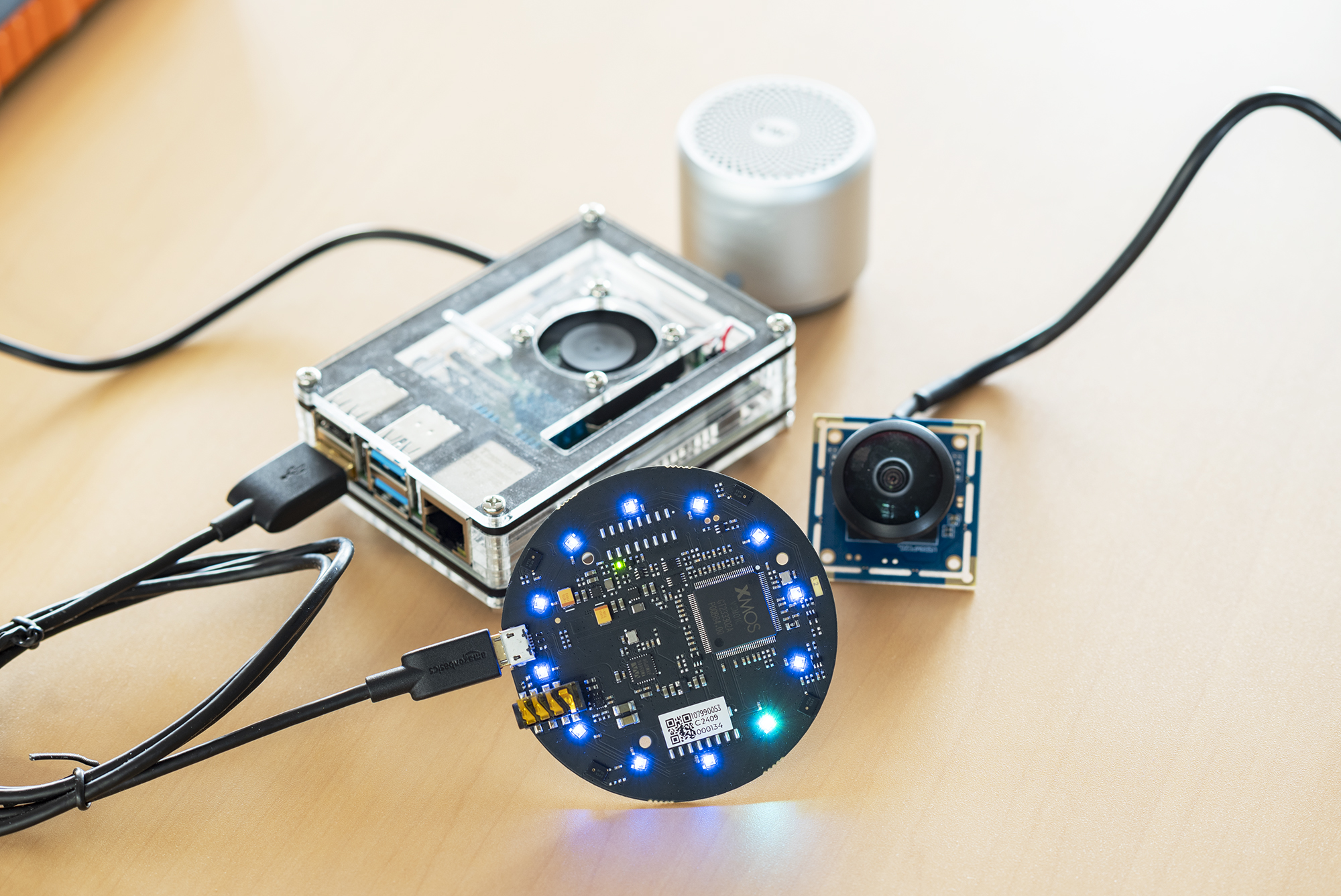

日々進化するAI技術に合わせた柔軟な開発とAIの可能性

2024年4月から研究を開始。最初はシステムの設計や搭載機能の選定を行い、6月からプログラムの開発に取り組みました。技術的には、OpenAI社が提供するChatGPT API(テキスト生成)、Whisper API(音声文字起こし)、Microsoft Azure(クラウドプラットフォーム)のSpeech-To-Text API(音声出力)を活用し、「ターン版」のシステムを構築。Raspberry Pi 4(シングルボードコンピューター)を利用して、軽量で手軽に使える開発環境を整えました。

また、10月にはOpenAI社からRealtime API Beta(リアルタイムに音声を入出力)の発表があり、さらに人間との会話に近づける「リアルタイム版」のシステムを構築しました。

| Realtime API Beta(リアルタイム・エーピーアイ・ベータ)とは? OpenAI社から2024年10月に発表されたRealtime API Betaは、音声入力・文字起こし・音声出力が一体化した、リアルタイム対話向けのAPIです。発話の割り込みにも対応し、自然で滑らかな会話が可能。トーンやイントネーションも理解でき、ニュアンス豊かな対話を実現すると言われています。 |

そんなに多くの技術を組み合わせるのは大変そうですね!開発中、特に苦労した点はありますか?

一番苦労したのは会話の自然さとノイズ処理の部分ですね。たとえば、コンピューターの音声出力と人間の発話を区別するために、音の周波数を基にノイズとして遮断するかどうかの「しきい値(境目となる値)」を設定しました。ただ、マイクの性能や環境によってこの値が変わるので、調整にはかなり時間がかかりましたね。

学内実験で見えたシステムの強みと改良点

大学院生も被験者として実験に協力

情報大の大学院生にも協力してもらい以下9項目を評価とし、コミュニケーションシステムとの自由会話で実験を行いました。

| 高齢者との会話が円滑にできるかを検証するため、被験者に対して会話中に「ネガティブな発言」「自慢話」「有名な人・もの」「専門知識が必要な話」「内容を思い出せず会話を止める」を行うことを依頼 |

| 会話の自然さ | 人間との会話のように自然に感じられたか |

| 親しみやすさ | 親しみやすさを感じたか/会話が孤独感を解消するものになったか |

| 疲労感 | 会話によりどの程度疲労を感じたか/休憩の提案が適切だったか |

| 理解度と共感 | 話を理解し共感してくれたと感じたか/質問や返答が適切か |

| 会話の広がりや深まり | 話の引き出しが適切で会話が広がったか/どの程度の深さで会話ができたか |

| 音声の聞きやすさ | 音声は聞きやすく明瞭だったか/発話の速度やピッチが適切だったか |

| 会話のテンポ | 会話のテンポが快適だったか/一つの話題が適切なタイミングで終了したか |

| 質問の質 | 質問が興味をひくものであったか/質問は高齢者に寄り添ったものだったか 個別対応の質名前や趣味、興味に基づいた個別対応ができていたか |

| 心地よさや満足度 | 全体的に会話に満足したか/今後も会話したいと感じたか |

ターン版では会話の質が高いという評価を得たのですが、応答速度が遅い点が課題でした。一方、リアルタイム版では会話のテンポが良いという評価を得た一方で、会話内容の質が少し低くなるという結果でした。この結果を踏まえ、どちらのシステムも改良の余地があると感じています。

情報処理北海道シンポジウム2024で研究発表

システムの研究は人間の研究である本質の気づき

学会ではポスター形式で発表しました。1年間の研究内容を1枚のポスターにまとめるというのがとても難しかったです。どの情報を取捨選択するべきかを考えるのは大変でしたが、それが良い勉強になりました。また、発表を通じて「システムの研究は”人間の研究”である」という気づきを得たのが一番の収穫でした。システムは聞き役(カウンセラー)としての役割を果たしていますが、最終的には「相手に価値を与える存在」に進化させる必要があると感じています。

高齢者に寄り添う存在へ、さらなる挑戦と改良の展望

今後の展望について教えてください!

目指すのは「家族のように寄り添える存在」です。リアルタイム版では、カメラやセンサーを利用した見守り機能を付加し、高齢者の行動に合わせた、コミュニケーションシステムからの発話もできるようにしたいと考えています。また、応答速度の向上や会話の質の改善にも引き続き取り組みたいです。これからも高齢者にとって「孤独を癒し、楽しさを感じられるAI」を目指して研究を続けていきたいと思います。

本当に素晴らしい研究ですね!

この記事を読んでいる方へメッセージ

AIはどんどん進化していて、私たちの生活を支える存在になってきています。今回の研究が、高齢者の暮らしを少しでも豊かにするきっかけになれば嬉しいです。

※所属・学年などインタビュー当時の情報となります。