「顔の研究」を始めたきっかけ

「顔」を研究テーマに選んだ理由を教えてください。

顔は非常に多くの情報を持っています。年齢、感情、体調など、さまざまな要素によって変化する顔を、私たちは自然に見分けていますが、なぜそう見えるのか、どうしてそう認識するのかを科学的に説明するのは非常に難しいんです。そこに興味を持ったことが、研究を始めたきっかけです。

具体的には、どのように研究を進めているのでしょうか?

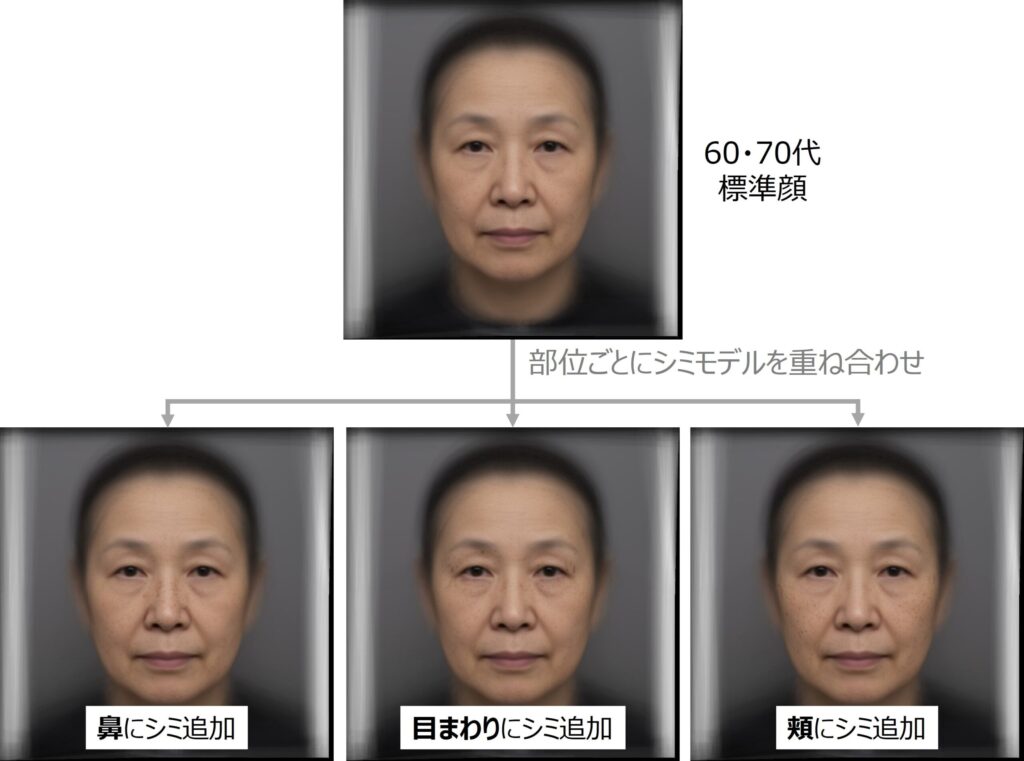

顔写真を統計的に処理し「平均顔」を作る技術があります。これは、特定の年代や性別の顔写真を集め、それを平均化して特徴を抽出するものです。たとえば、年代ごとに多数の顔写真を重ね合わせ生成した平均顔で、それぞれの年代の特徴を視覚的に確認することができます。この技術を応用し、株式会社コーセーとの共同研究にて、顔にできるシミ・シワが部位ごとにどんな対人印象を与えるか、またシミ・シワを改善することによる印象の変化を解明しました。これらの成果は化粧品や美容サービスの開発への応用につながっています。

| 株式会社コーセーと北海道情報大学 向田 茂教授による共同研究、「対人印象に着目した効果的なシミケアの提案 ~シミ部位と対人印象の関係性研究~」は第26回 日本感性工学会大会の優秀発表賞に選出されました。 |

顔認識の多様性を探る

顔の変化を解析することで、感情や心理状態も分かる?

はい、その可能性は常にあると思っています。たとえば、顔の表情や肌の状態を解析することで、感情の変化や体調の兆候を捉えることができるかもしれません。これがさらに進歩すれば、医療や福祉の現場で、患者さんの負担を軽減するためのツールとして活用できる可能性があります。

短期的な顔の変化にも着目されているんですよね?

これまでの研究は「年齢」のような長期的な変化に注目してきましたが、今後は「朝と夜で顔がどう変わるのか」や「体調による顔の変化」といった短い時間軸での変化にも目を向けたいと思っています。これにより、よりきめ細かいデータの収集や応用が可能になり、日常生活や医療現場で即時的に役立つ技術を開発できるのではないかと考えています。

なぜアジア圏の人は、中国人と日本人を見分けることができるの?

顔の認識は文化的背景や経験によって大きく異なります。たとえば、同じ文化圏で育った人たちは、その文化に特有の顔の特徴を敏感に捉えることができます。一方で、異なる文化の顔に触れる機会が少ない場合、その違いを認識するのが難しいこともあります。これは心理学的な現象としても研究されています。

興味深いですね。具体的なエピソードがあれば教えていただけますか?

以前、日本人の平均顔を作ったとき、オーストラリアの研究者が「中国人の平均顔」を作って送ってくれたことがありました。日本人である私から見ると日本人の平均顔と中国人の平均顔は「全然違うなぁ」と感じたのですが、オーストラリアの研究者は「日本人も中国人も同じ」に見えたそうです。このように、顔の特徴に対する認識は文化的な背景や経験に大きく依存しているのだと実感しました。

「笑顔」を引き出す技術を社会課題にも応用

笑顔で痛み軽減。小児がんの子どもたちを笑顔にするプロジェクト

笑うことで脳内無質「エンドルフィン」が分泌され、痛みの信号を遮断することで痛みを軽減する効果があると言われています。この効果に着目し、小児がんの子どもたちを支援する団体「勇者の会」と、小児がんの子どもたちを笑顔にするプロジェクトを進めています。

長期入院を余儀なくされる小児がんの子どもたちは、外の世界を体験する機会が非常に限られています。そこで、ゼミの学生たちと一緒に「波打ち際のプロジェクションマッピング」を制作しました。床面や壁に波の映像を映し出し、まるで海辺にいるような疑似体験を提供する内容です。

子どもたちからは、どのような反響がありましたか?

子どもたちから「初めて海に来た!」と喜ぶ声がありました。プロジェクションマッピングを楽しんでいる子どもたちとそのご家族の様子は、学生たちにも大きな感動を与えました。このプロジェクトを通じて、技術が人を笑顔にする力を持つことを実感し、学生たちも自分たちの学びが社会に役立つ意義を強く感じたと思います。

2050年の未来、どんな社会を思い描いていますか?

技術が人に寄り添い、人を豊かにする社会であってほしいと思います。介護や医療の現場では、AIやロボット技術の進化が期待されていますが、その中で「人が何を感じ、どう受け止めるか」を意識したインターフェースの設計が重要になると考えています。

笑顔を引き出す科学的解析と技術

「笑顔を引き出す」というテーマは、研究の核として変わりません。笑顔は人間同士のコミュニケーションを豊かにし、心の安らぎを生み出す重要な要素です。その笑顔をどう引き出すかを科学的に解析し、技術として具現化していきたいですね。

※所属・役職などはインタビュー当時の情報となります。