宇宙と地球をつなぐ「津波の音」

研究テーマを教えていただけますか?

私は自然災害の早期発見を目指した研究を行っています。具体的には、津波や雪崩、集中豪雨や土砂崩れなどの発生時、人の耳には聞こえないインフラサウンド(超低周波音)が鳴っています。この「地球の声」をIoT機器でとらえ、分析するのが私の研究です。これによって、いち早く避難行動につなげることを目指しています。

| インフラサウンドとは? 人間が音として聞こえない周波数 20ヘルツ以下の音(超低周波音=不可聴域)のことです。インフラサウンドは、地震や津波、集中豪雨や落雷、火山噴火や土砂崩れなど、自然災害をもたらすような大きな自然現象時に発生します。インフラサウンドは、音波が減衰しにくいため、遠くまで伝わる性質が特徴です。 |

東日本大震災の津波の音が宇宙に届いていた

もともとは宇宙科学の研究をしていたのですが、2011年の東日本大震災をきっかけに転機が訪れました。当時、宇宙で観測されたデータから「津波の音」が宇宙に届いていることがわかったんです。津波が発生すると海面が大きく盛り上がり、それが音波として空気中を伝わります。その音波の一部が宇宙空間にまで届くのです。このデータを解析することで、津波の発生地点や規模を特定できる可能性があるとわかりました。

東日本大震災で低く見積もられた津波予報

| 津波予報はどのような仕組みで出されるの? 日本のように海に囲まれた国では、地震発生後に津波の規模を計算していては対応が間に合いません。そこで、津波予報では、地震時に起こる揺れの波=地震波から震源やマグニチュードを推定し、それをもとに数値シミュレーションが蓄積された津波予報データベースを検索します。その結果をもとに、地震発生後3分を目標に津波注意報や警報が発表され、15分後にはさらに精度の高い続報が発表されます。 |

東日本大震災は、国内観測史上最大となるマグニチュード9.0の巨大地震でした。しかし、当時の地震計では想定を超える大きさの揺れにより、地震規模はマグニチュード7.9と過小に評価されました。その結果、第一報の津波予報も低く発表され、15分後に発表されるはずだった精度の高い続報も遅れたことで、避難行動の遅れを招いた一因と指摘されています。

インフラサウンドで自然災害を検知!避難行動へつなげる

地震波を利用した従来の方法では、津波の予測が難しいケースもありました。しかしインフラサウンドを利用すれば、津波の発生源から離れた場所でも津波の大きさをリアルタイムで直接的に早期検知でき、より迅速な避難行動につながると考えています。

日常に根ざすセンサー技術で防災テック

センサー技術で迫る危険が見える!?

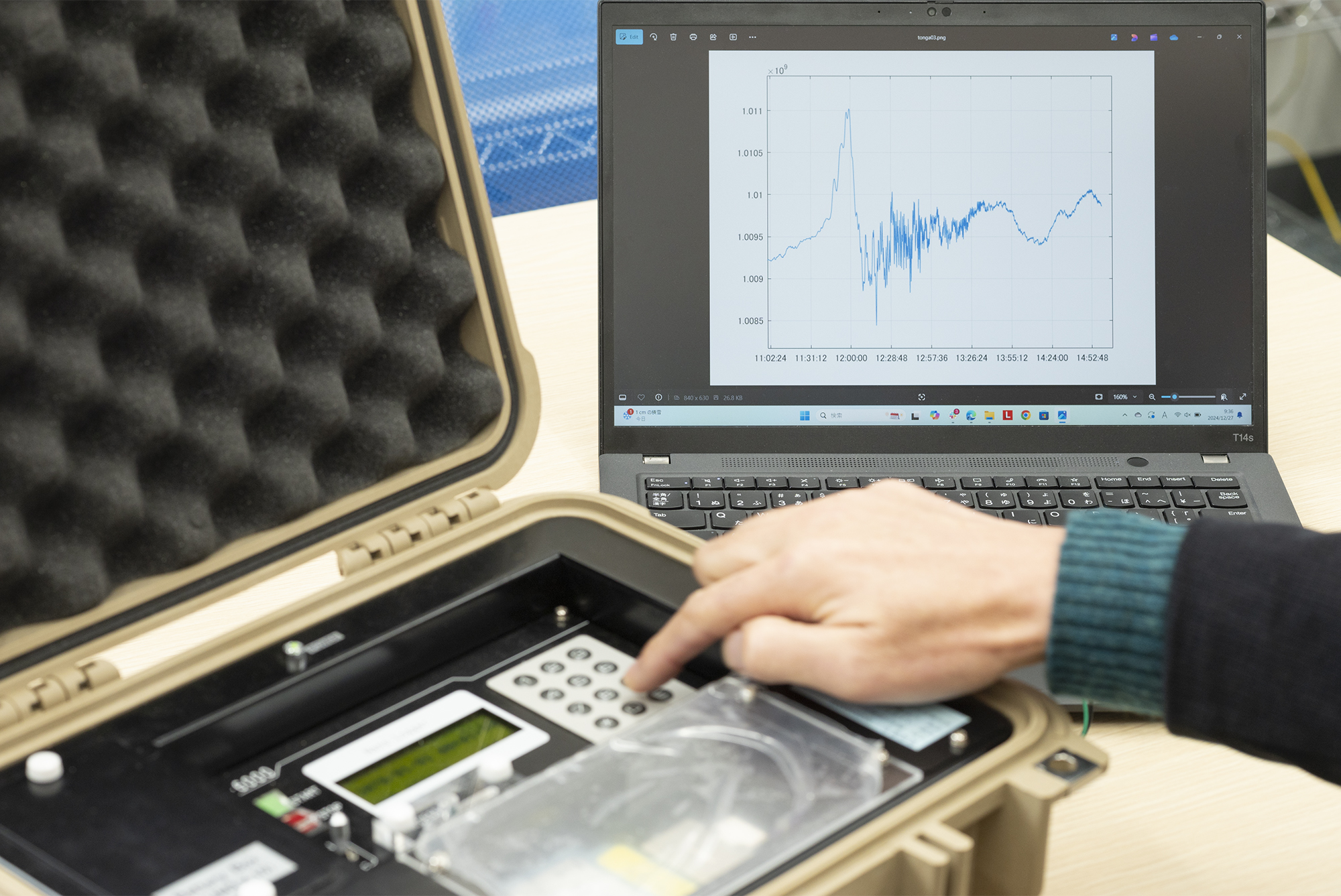

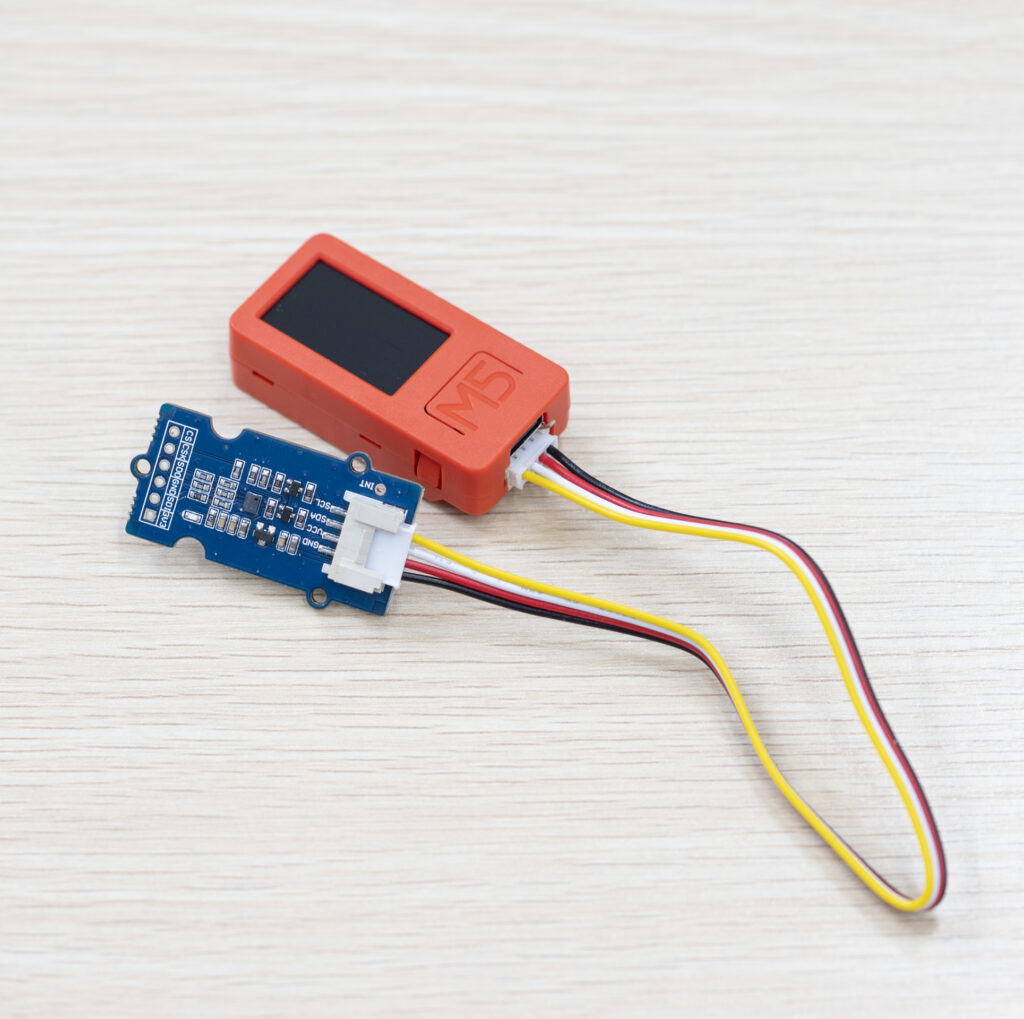

研究の鍵となるのがセンサー技術です。従来のセンサーは高価で設置にもコストがかかりました。しかし近年は技術が進み、1万円程度で購入できる小型で安価なセンサーを開発しました。

「M5StickC Plus」を活用し、小型化と安価の両方を実現。

1万円!それなら一般家庭にも普及しそうですね。

そうなんです。たとえば、家庭や地域ごとにセンサーを設置すれば、局所的な災害リスクをリアルタイムで把握することが可能です。集中豪雨や雪崩の音も検知できるので、地域の特性に応じた防災対策が可能になると考えています。将来的にはスマートウォッチやスマホで「地球の声」を確認し、迫る災害リスクを個人で把握できるシステムが実現するかもしれませんね。

ゾウはおしゃべり!?センサー技術で動物の声を聴く

動物、特にゾウの鳴き声にも着目されていると伺いました。それはどのような研究なのでしょう?

センサー技術を利用すれば、人間には聞こえない周波数の音も捉えることができます。ゾウの低周波音には、人間の日常会話に相当するような情報が含まれている可能性があり、非常に興味深い領域です。研究のきっかけは、災害音波を測定するために開発したセンサーを動物に応用してみたところ、ゾウが頻繁に低周波音を発していることに気づいたことでした。

ゾウの低周波音はどんな情報が含まれている?

ゾウが喧嘩をしているときや、その後の仲直りの際に発する「聞こえない音」を観測した結果、その音がコミュニケーションの一環として使われている可能性が見えてきました。喧嘩の後、しばらく続く低周波音が観測され、その後ゾウたちが群れから分かれていく行動が確認されています。この音が「仲直り」や「解散」のようなコミュニケーションに関連しているのかはまだ断定できませんが、確かに何らかの意味を持つ音である可能性があります。

防災意識が日常に溶け込む社会とは?2050年の展望

2050年頃にはどのような未来が実現しているとお考えですか?

AIやセンサー技術の進展により、地震や津波、集中豪雨や雪崩といった災害リスクをスマートフォンやスマートウォッチでリアルタイムに確認できるようになるでしょう。そのような未来では、個人がより主体的に防災意識を高め、自律的にリスクに対応できる社会が実現するはずです。私たちの研究は、そのための基盤となる技術や仕組みを提供することを目指しています。

情報メディア学部ならではの教育の特長は?

情報メディア学部は、小規模ながら多様な専門分野の教員が集まっており、学生たちはさまざまな視点や価値観に触れることができます。この環境は、お互いに刺激を与え合いながら、多様なアプローチで課題解決に取り組む力を育むのに最適です。また、異分野の知識や技術を組み合わせることで、より豊かな発想や応用力が身につけられます。

未来に向けて学生たちへメッセージ

自然災害が増えるなかで、研究や技術を通じて防災意識を高め、それを社会に還元することが求められています。学生たちには、未知の課題に対して柔軟な発想と行動力を発揮し、未来を切り拓く存在になってほしいと願っています。私たち教員はそのためのサポートを惜しみません。未来は確かに不確実ですが、そのなかに可能性を見いだし、挑戦していく力を学生たちと一緒に育てていきたいと思っています。

※所属・役職などはインタビュー当時の情報となります。